Meditiamo sulla Parola – VI Domenica di Pasqua anno C

I salmi sono delle preghiere, sono dei componimenti poetici che si estendono per mille anni circa e rappresentano la preghiera di Israele, che li composti e cantati quasi a voler ritmare la propria vita di fede e di alleanza con Dio. Lo stesso Gesù li ha pregati; gli studiosi (v. L. Monti, I salmi: preghiera e vita, Qiqajon, 2018) ritengono che Gesù li abbia assunti come il respiro della sua preghiera.

I salmi sono poi diventati preghiera della Chiesa, la preghiera dei cristiani e di ogni essere umano, che giorno dopo giorno, in casa, per strada, al lavoro, possono ritmare la propria esistenza ricordando e cantando le parole dei salmi. Nei salmi, infatti, incontriamo un essere umano che piange, che ride, che gioisce, un essere umano che celebra la vita con l’amore e l’amicizia, un essere umano che piange perché i nemici lo attorniano, un essere umano che si rivolge a Dio, che celebra la vita con Dio, che ringrazia e loda il Signore che lo ha rialzato e gli sta accanto ogni giorno. Nel libro dei salmi si può trovare la gioia, il pianto, la tristezza e la celebrazione della vita, si possono ritrovare i sensi e i sentimenti degli esseri umani.

La liturgia della VI domenica di Pasqua ci invita a cantare il salmo 67 (66):

Dio ci faccia grazia e ci benedica, / su di noi illumini il suo volto

sarà conosciuta sulla terra la tua via / la tua salvezza fra tutte le genti.

Ti lodino i popoli, o Dio / ti lodino i popoli tutti.

Si rallegrino e cantino le genti / perché tu governi i popoli con giustizia, sulla terra guidi le genti.

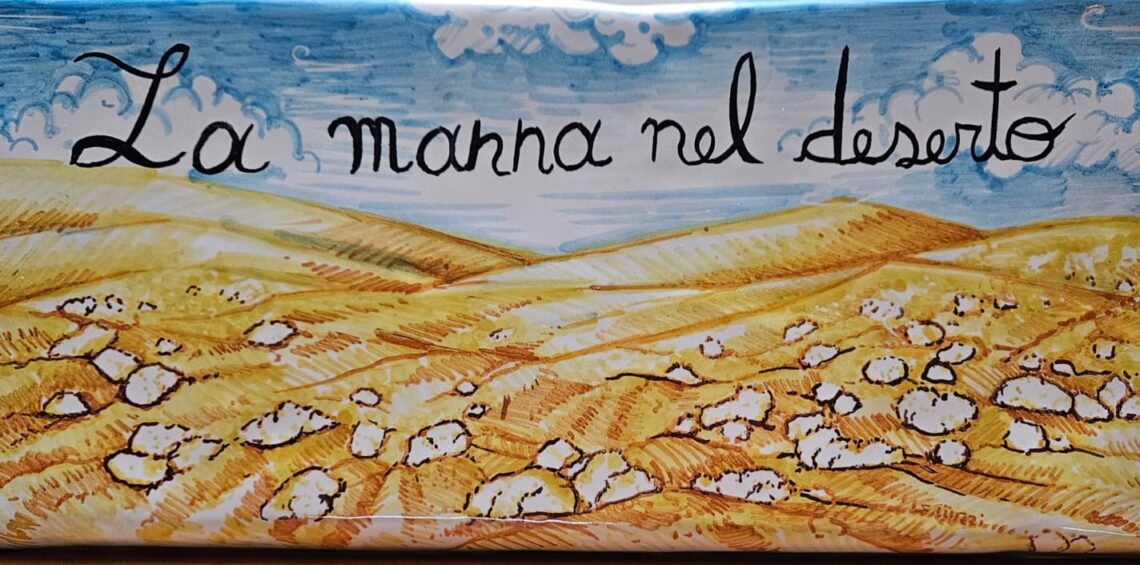

La terra ha dato il suo frutto / ci benedice Dio, il nostro Dio

ci benedica Dio / e lo adori tutta l’estensione della terra.

Il primo versetto del salmo si richiama alla benedizione sacerdotale che si legge in Nm 6,24-26 (“Ti benedica il Signore e ti protegga; il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”). La benedizione esprime la gioia del contadino che, da una terra arida e avara, ha ottenuto un raccolto abbondante, e – in termini più ampi – riguarda la vita, la fecondità, la fertilità del suolo. La benedizione è, quindi, percepita nella propria vita e il ringraziamento è rivolto a Dio che, attraverso i frutti della terra, manifesta la sua benevolenza per Israele. La benedizione, poi, prelude alla conoscenza: i benefici elargiti dal Signore al popolo di Israele consentiranno agli altri popoli di conoscerlo. In tal modo, la lode assume un anelito di universalità, come ben rimarca il ritornello del salmo (“Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”). Tutta l’umanità è, quindi, invitata a unirsi alla lode e al ringraziamento. Questo anelito di universalità, peraltro frequente nel libro dei Salmi, probabilmente si manifesta in un’epoca in cui Israele, dopo l’esilio babilonese, era venuto a contatto con altri popoli e culture. Pertanto, il salmo acquista un respiro più ampio, aperto a un esteso orizzonte terrestre invitato a condividere la lode e il ringraziamento a Dio.

Infatti, chi ha sperimentato nella sua vita l’amore di Dio è naturalmente portato a condividere la sua gioia, aspirando a coinvolgere altri nella preghiera di lode. Il salmo 148 fa proprio questo anelito di universalità, configurandosi quale preghiera cosmica, che raggiunge tutto il creato, “tutta l’estensione della terra”. In tal modo, il salmista auspica che la benedizione a Israele, rivelatasi con l’abbondanza del raccolto, possa aprire i popoli alla conoscenza di Dio e all’adesione a Lui.

Chiediamoci, allora, se siamo capaci di lodare e ringraziare Dio per i tanti doni che riceviamo e se la nostra preghiera abbia tale anelito di universalità, se cioè abbiamo un respiro missionario che si preoccupi della salvezza di tutti e che stimoli tutti a lodare Dio.