Meditiamo sulla Parola – SS Corpo e Sangue di Cristo anno C

Lc 9,11b-17

La festa dell’Eucaristia, o solennità del Corpo e Sangue del Signore fu istituita nel XIII secolo, allo scopo di riaffermare, al di fuori del triduo pasquale, il mistero eucaristico. Tuttavia, questa festa è entrata molto lentamente nel vissuto delle comunità, faticando a imporsi anche nel secolo successivo.

La solennità odierna intende esprimere un invito a considerare l’Eucarestia non come un premio per i giusti, bensì come un viatico per i peccatori; intende, altresì, invitarci a riflettere sull’Eucaristia quale sintesi della storia della salvezza (E. Bianchi).

Il brano evangelico che la liturgia propone è noto come la moltiplicazione dei pani e dei pesci (anche se, a rigore, il termine “moltiplicazione” non è usato dall’evangelista). Questa pagina evangelica è contenuta anche nei vangeli di Marco e Matteo (che raccontano l’episodio due volte) e anche in quello di Giovanni, quasi a sottolineare l’importanza dell’evento. La narrazione di Luca tende a riflettere quella di Marco, e, in entrambi i casi, questa pagina è preceduta dal racconto della missione dei Dodici (Mc 6,7-13; Lc 9,1-6). Al loro ritorno, Gesù si ritira con i Discepoli in una zona isolata, un deserto. Tuttavia (e qui inizia il nostro brano), le folle lo seguono. La reazione di Gesù è di accoglienza, narrando, quindi, il volto di un Dio ospitale, che accoglie, che non allontana nessuno, che non si risparmia (Lc 9, 11: “Gesù accolse le folle e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure”).

Al termine della giornata, i Discepoli – consapevoli che era impossibile procurarsi del cibo trovandosi in una zona desertica – invitano Gesù a congedarli. Ma il realismo dei Discepoli si scontra ancora una volta con lo stile ospitale e accogliente di Gesù, che invita i suoi a provvedere, nonostante questi manifestassero un ostacolo che appariva non valicabile: ci sono circa cinquemila uomini e c’è la disponibilità solo di cinque pani e due pesci. Gesù allora invita i discepoli a organizzare le folle in gruppi da cinquanta, quasi a sottolineare che non si tratta solo di sfamare delle persone, ma di far vivere loro l’esperienza di un vero e proprio banchetto. Il gesto successivo di Gesù è narrato mediante cinque verbi: “Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla”. Mentre le prime azioni sono descritte mediante un verbo al passato, l’ultimo (“li dava ai discepoli”) è all’imperfetto, per dire che si tratta di un’azione che si protrae nel tempo.

Peraltro, il volgere del giorno al declino richiama alla mente la pagina dei discepoli di Emmaus, che – avvicinandosi la sera – chiedono a Gesù di restare con loro. La folla che aveva raggiunto Gesù nella zona desertica e isolata in cui si era ritirato con i suoi discepoli sembra esprimere la stessa richiesta. La sera si avvicina, ma nessuno va via, vogliono che Gesù resti lì con loro; anche attraverso questo parallelo si coglie, allora, l’importanza dell’azione del dare che si protrae nel tempo: Gesù è rimasto per la sua Chiesa, per sempre.

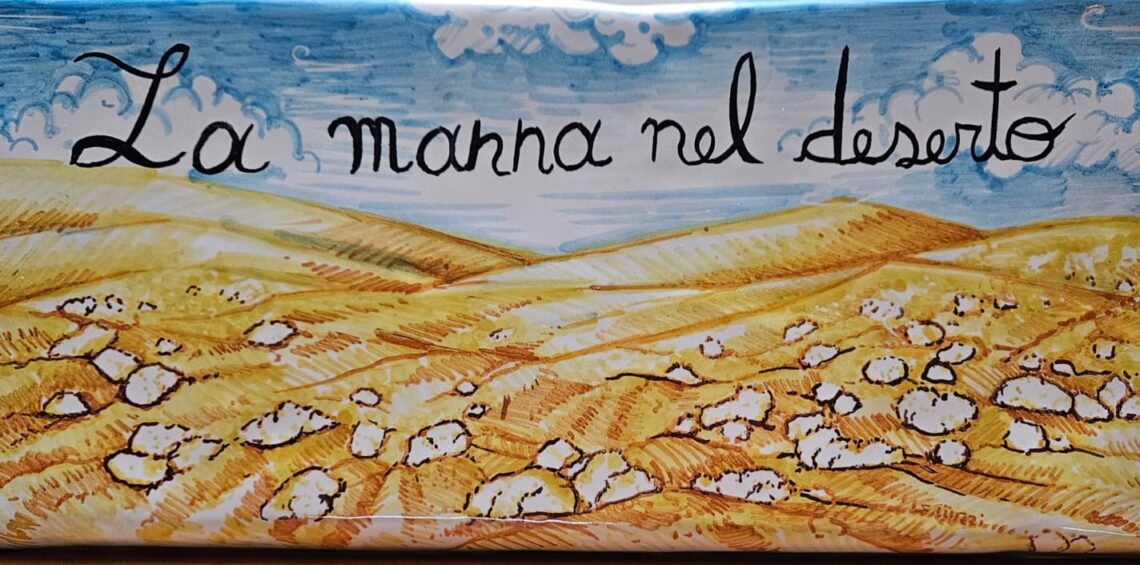

Il deserto in cui Gesù si ritira con i Discepoli sembra richiamare alla mente l’Esodo: il luogo deserto, la gente accampata in gruppi, i villaggi distanti. In effetti, a quell’epoca il pensiero giudaico riteneva che il Messia avrebbe rinnovato le meraviglie dell’Esoso. Luca sembra, allora, voler sottolineare che con Gesù ha inizio un esodo definitivo. Nel brano della Trasfigurazione (Lc 9,28-36), che segue la pagina odierna, Luca sottolinea che Gesù parlava con Elia e Mosè dell’esodo che avrebbe compiuto a Gerusalemme, rivelandoci che il Signore, operando alla “mensa della comunità dei discepoli”, continua a mostrarci i prodigi di un Esodo “nuovo, ossia ultimo, dando da mangiare ai suoi il pane spezzato del suo Corpo ed offrendo loro il calice dell’obbedienza nell’amore, il calice del suo Sangue” (G. Tavolaro). In questa ottica, l’Eucaristia si presenta a noi come l’alveo in cui la Chiesa cresce, ritrovando l’energia per continuare a camminare (come accade per il profeta Elia, cf. 1Re 19,4-8, che con la forza del cibo “camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb”).

La festa odierna invita noi (e la Chiesa) a guardarci dentro, a chiederci se il dono dell’Eucaristia è davvero per noi un Esodo definitivo, se ci rende capaci, come dice S. Paolo nella lettera ai Corinti, di annunziare davvero “la morte del Signore finché egli venga”. Ci invita a riflettere se preferiamo, in luogo dell’Esodo definitivo, restare fermi al nostro “Egitto”, ossia alle nostre schiavitù, che possono portarci a celebrare questa festa come un rito religioso vuoto, rendendoci incapaci di rimanere con Gesù, che continua a essere accogliente e ospitale nei nostri confronti. In sostanza, la festa odierna ci interroga sul se preferiamo rimanere uomini e donne vecchi nonostante l’Eucaristia ci sproni a essere uomini e donne nuovi.

“I padri della Chiesa hanno sempre visto ed evidenziato questo nesso: cibo e bevanda sacramentali sono inutili se non si assumono nella fede e nell’amore viventi e sono perciò il segno efficace sovrannaturale della comunione spirituale. Chi mediante il sacramento è inserito nel cerchio vitale del Figlio di Dio… mostra di assumere personalmente i pensieri e i sentimenti di Cristo e di vivere in essi” (Von Balthasar, p 79).