Meditiamo sulla Parola – XXVI domenica del tempo ordinario anno C

Lc 16, 19-31

La liturgia della XXVI domenica del tempo ordinario (anno C), in continuità con quella della domenica precedente, ci invita a riflettere ancora sulla ricchezza. In particolare, sia il profeta Amos (I lettura), sia la pagina evangelica esprimono un invito pressante a meditare sull’uso della ricchezza, sul rischio, cioè, che la ricchezza possa renderci incapaci di vedere oltre la nostra porta.

Il ricco della parabola di oggi (di cui non conosciamo neanche il nome) è, infatti, cieco, non si accorge del povero Lazzaro (cui, invece, è dato un nome significativo: Lazzaro significa “Dio viene in aiuto”) che è gettato davanti alla sua porta. Il ricco ostenta la sua condizione agiata, come gli “spensierati di Sion” (Am 6,1) della prima lettura; sembra quasi che organizzare continui banchetti in un contesto sfarzoso e opulento, indossando vestiti di porpora e di lino finissimo, sia l’unica via per essere riconosciuti e rispettati dalle genti. Il banchetto rappresenta, per il ricco, un modo per celebrare la propria condizione privilegiata, senza che ci sia spazio per la condivisione.

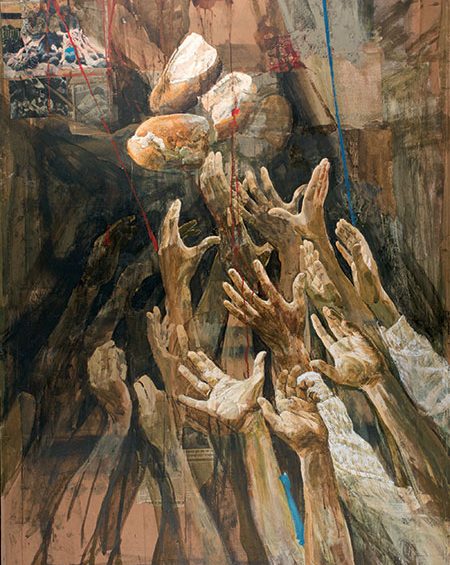

Questa scena ci invita, allora, a riflettere su chi sia l’altro per noi, se anche noi, che viviamo in una società ricca, siamo indifferenti e ciechi rispetto ai bisogni e alle necessità di tanti poveri, emarginati e stranieri che spesso sono privi anche del pane. A questo riguardo, è molto eloquente il dipinto di Safet Zec, “Mani per il pane”, che mostra tante mani alzate che cercano di raggiungere un pezzo di pane, che si distendono per cercare la sussistenza, mani che sembrano dirci che il pane è per tutti, come Dio è per tutti, mani che esprimono empatia e desiderio di condivisione.

In effetti, il ricco non compie azioni malvage; è, semplicemente, cieco e indifferente rispetto alla condizione di Lazzaro, e non ascolta i numerosi richiami alla giustizia contenuti nella Torah, né le frequenti e dure parole dei profeti.

La morte giunge per entrambi, il ricco e Lazzaro, e la situazione si ribalta: mentre Lazzaro è “nel seno di Abramo”, il ricco è “agli inferi tra i tormenti”. Non si tratta di una vendetta, di una risposta secondo la logica “occhio per occhio, dente per dente”, né banalmente di un invito a riflettere sulla condizione che vivremo nell’aldilà. È, per contro, un chiaro invito a riflettere sulla condizione dell’uomo nell’aldiquà, sulla nostra vita terrena. Ciò che al ricco appariva come una condizione di privilegio è smentito, manifestandosi in tutto il suo carattere effimero, che contrasta con le realtà invisibili ma eterne. La situazione è ribaltata; il ricco chiede ad Abramo di inviargli Lazzaro, della cui presenza ora si accorge, chiedendo che compia un piccolo gesto d’amore che lui, in vita, non era stato mai capace di compiere. La risposta di Abramo è chiara; la porta che, in vita, divideva il ricco da Lazzaro ora è diventata un abisso, che non può essere valicato. Il comportamento che abbiamo in vita è, quindi, il terreno su cui si decide la salvezza o la perdizione eterna. L’abisso non è determinato o creato da Dio, è stato costruito dall’indifferenza e dalla cecità cui la ricchezza ci può condurre.

Come accade in altre parabole, il racconto potrebbe anche terminare. Tuttavia, continua con una seconda accorata richiesta che il ricco rivolge ad Abramo: di inviare ai suoi fratelli Lazzaro affinché li ammonisca. Anche in questo caso, la risposta di Abramo è eloquente: se i familiari del ricco non ascoltano la Legge e i Profeti, non saranno persuasi neanche di fronte a un risorto. Emerge un ulteriore invito alla riflessione, rivolto a noi, che siamo infatti stimolati a riflettere sulla nostra capacità di ascoltare e vivere la Scrittura. Tanti cristiani legano la loro capacità di credere a un evento miracoloso, ignorando l’invito che lo stesso Gesù rivolge ai discepoli di Emmaus (Lc 24,25-27: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i Profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?’. E, cominciando da Mosè e da tutti i Profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”).

A noi è richiesta una capacità di tendere l’orecchio alla Scrittura. Non è il miracolo a condurci alla salvezza; solo l’ascolto della Scrittura rende possibile la fede in Gesù risorto. Il povero e la Scrittura, coniugate assieme e messe in pratica qui e ora, diventano le strade da percorrere nel quotidiano, le uniche capaci di guidare l’uomo alla salvezza.